|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

コフキコガネ

(コガネムシのなかま) |

|

ナガサキアゲハ

(チョウのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年6月27日

発見者 2年3組 男子3名,女子3名

コガネムシのなかまです。粉を体全体にくっつけている(こをふいている)ように見えることからこの名前がつきました。夜に電灯によく飛んできます。 |

|

発見日 H20年6月30日

発見者 6年2組 男子1名

アゲハチョウのなかまです。黒っぽいチョウで,クロアゲハににていますが,羽の根元に赤いもようがあるのでわかります。長崎(ながさき)住んでいた「シーボルト」という人が最初に採集したことからこの名前がつきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

コクワガタ(オス)

(クワガタムシのなかま) |

|

ナミテントウ(さなぎ)

(テントウムシのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年6月27日

発見者 柳原先生

大きさ 3.6センチ

クワガタムシのなかまです。クワガタムシの中では見つけやすい方です。大きいものでは5センチくらいになるものもいます。 |

|

発見日 H20年6月3日

発見者 2年1組 男子3名

テントウムシのなかまです。写真はさなぎですが,黒い点のもようがはっきりとわかります。1週間くらいで成虫になり,アブラムシを食べはじめます。 |

|

|

|

|

|

|

|

ノコギリクワガタ(オス)

(クワガタムシのなかま) |

|

キボシカミキリ

(カミキリムシのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年6月25日

発見者 1年男子1名,6年男子1名

クワガタムシのなかまです。オスですが,サイズは小さい方です。クワガタムシやカブトムシは,幼虫の時,栄養がたりないと,成虫になったときサイズが小さくなります。 |

|

発見日 H20年6月23日

発見者 小谷先生

カミキリムシのなかまです。背中に黄色い点(ホシ)があるのでこの名前がつきました。イチジク,ミカンなどの木や葉を食べます。つかむと「キィキィ」となきます。 |

|

|

|

|

|

|

|

クロテンケンモンスズメ(幼虫)

(ガのなかま) |

|

クロカミキリ

(カミキリムシのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年6月24日

発見者 1年1組 男子2名

ガのなかまです。名前の最後に「スズメ」という名前がついていますが,これは羽の色が鳥の「スズメ」ににていることからこの名前がつきました。おしりに針のようなものがついていると,ガの幼虫であることが多いです。 |

|

発見日 H20年6月25日

発見者 1年2組 男子2名,女子1名

カミキリムシのなかまです。マツの木を食べます。集団で生活することが多いため,マツの木がかれることがあります。夜,自動販売機などのあかりによく飛んできます。 |

|

|

|

|

|

|

|

ツ チ イ ナ ゴ

(バッタのなかま) |

|

ムネナガマルガタゴミムシ

(ゴミムシのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年6月17日

発見者 2年3組 男子1名,女子1名

バッタのなかまです。ツチイナゴは成虫で冬をすごすバッタです。写真は成虫なので,寒い冬をのりこえて夏をむかえようとしています。はねをひろげて遠くまで飛ぶことができます。 |

|

発見日 H20年6月17日

発見者 2年3組 女子1名

ゴミムシのなかまです。名前が「ゴミムシ」とついていますが,ゴミによってくるわけではありません。この虫は,キュウリ,ナスなどの野菜の葉などを食べます。 |

|

|

|

|

|

|

|

オオカマキリ(幼虫)

(カマキリのなかま) |

|

コゴモクムシ

(ゴミムシのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年6月17日

発見者 4年3組 女子2名

オオカマキリの幼虫です。オオカマキリは4〜5月ごろ卵から幼虫になり,少しずつ大きくなり,7〜8月に成虫(おとな)になります。写真のようにずいぶん大きくなっていますが,まだ羽は見えません。 |

|

発見日 H20年6月17日

発見者 2年3組 女子1名

ゴミムシのなかまです。「ゴミムシ」のなかまには小さな昆虫を食べるものが多いですが,この虫も,小さな昆虫や麦などのたねを食べます。

|

|

|

|

|

|

|

|

ゴマダラシロエダシャク

(ガのなかま) |

|

ショウリョウバッタ(幼虫)

(バッタのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年6月16日

発見者 2年3組 女子3名

ガのなかまです。幼虫は「シャクトリムシ」とよばれ,のびたりちぢんだりして歩きます。名前の最後が「シャク」になっているガの幼虫はシャクトリムシです。 |

|

発見日 H20年6月17日

発見者 4年1組 男子1名

ショウリョウバッタの幼虫です。6月ごろ卵から幼虫になります。少しずつ大きくなり,8〜9月に成虫(おとな)になります。写真はまだうまれたばかりの幼虫です。 (1センチ) |

|

|

|

|

|

|

|

オオフタモンコメツキ

(コメツキムシのなかま) |

|

ヒ メ ア カ ネ

(トンボのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年6月16日

発見者 4年1組 男子1名

コメツキムシのなかまです。手でつかまえると足をちぢめてしんだふりをします。はねに黒っぽいもんが2つあることからこの名前がつきました。大きさは3センチくらいです。 |

|

発見日 H20年6月16日

発見者 1年2組 男子1名

トンボのなかまです。赤トンボの種類です。成虫になった時はオレンジ色ですが,日にちがたつにつれて,赤くなります。「ヒメ」という名前がついていますが,大きさが小さい昆虫によく使います。 (ヒメコガネ,ヒメカマキリ など) |

|

|

|

|

|

|

|

ラ ミ ー カ ミ キ リ

(カミキリムシのなかま) |

|

ニジュウヤホシテントウ

(テントウムシのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年6月12日

発見者 4年2組 男子2名

カミキリムシのなかまです。イラクサ科の「ラミー」という植物の葉を食べることからこの名前がつきました。ラミーは,くきの部分がじょうぶで水に強いので、網・ロープなどに使われます。 |

|

発見日 H20年5月23日

発見者 1年女子3名,2年女子1名

テントウムシのなかまです。はねにある,ほしの数がだいたい28こあるのでこの名前がつきました。このテントウムシは,アブラムシを食べずにジャガイモなどの葉を食べます。 |

|

|

|

|

|

|

|

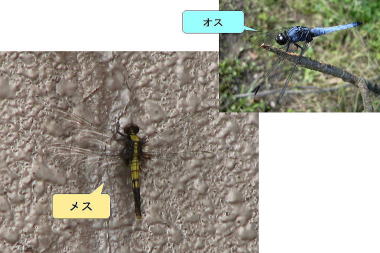

オオシオカラトンボ(メス)

(トンボのなかま) |

|

アオスジアゲハ(幼虫)

(チョウのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年6月7日

発見者 4年女子4名

トンボのなかまです。オスとメスは体の色がちがうのですぐに見わけられます。シオカラトンボににていますが,サイズが大きいことからこの名前がつきました。 |

|

発見日 H20年6月11日

発見者 1年男子1名,2年男子1名

チョウのなかまです。アゲハチョウの幼虫ににていますが,黒いとげのようなものがあります。もう少し大きくなると,とげのようなものはなくなります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Copyright (C) 2008 Municipal Inokuchidai Elementary School in Hiroshima.

All Rights Reserved. |