|

|

|

|

|

|

|

|

|

ナガチャコガネ

(コガネムシのなかま) |

|

ヒメクロコメツキ

(コメツキムシのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年5月29日

発見者 4年1組 男子1名

コガネムシのなかまです。茶色で体が長細いので、この名前がつきました。6月〜7月によく見かけます。夜、自動販売機の明かりに集まってきます。 |

|

発見日 H20年5月30日

発見者 1年2組 男子1名

コメツキムシのなかまです。大きさは1センチメートルくらいでコメツキムシのなかまでは小さい方です。体が黒くはねにすじがあります。ひっくり返しておいておくとジャンプしてもとにもどります。

|

|

|

|

|

|

|

|

ベッコウガガンボ

(ガガンボのなかま) |

|

ドウガネブイブイ(幼虫)

(コガネムシのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年5月23日

発見者 6年1組 男子1名

ガガンボのなかまです。ガガンボの(ボ)は母(ぼ)の意味で蚊(か)大きくした形から蚊(か)の母(ぼ)→ガガンボと名前がついたようです。体がベッコウ色(オレンジ色)からこの名前がつきました。 |

|

発見日 H20年5月26日

発見者 2年 男子8名

コガネムシのなかまです。畑から出てくるコガネムシの仲間の中で一番多く見つかります。幼虫はやわらかい根っこを食べますが、成虫はブドウやクリなどの葉を食べます。 |

|

|

|

|

|

|

|

ク ロ コ ガ ネ

(コガネムシのなかま) |

|

ヨコヅナサシガメ

(カメムシのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年5月22日

発見者 1年2組 男子1名

コガネムシのなかまです。体が黒っぽい色なのでこの名前がつきました。クヌギ(どんぐり)の葉を食べます。幼虫は,学級園の土の中にもたくさんいます。 |

|

発見日 H20年5月23日

発見者 4年 女子5名

カメムシのなかまです。中国からやってきました(外来種)。サクラの木に集まります。カメムシのなかまは、くさいにおいを出すものが多いですが、この昆虫はくさいにおいは出しません。 |

|

|

|

|

|

|

|

ク シ コ メ ツ キ

(コメツキムシのなかま) |

|

アゲハチョウ(幼虫)

(チョウのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年5月20日

発見者 1年3組 男子2名

コメツキムシのなかまです。つかまえるとしんだふりをします。また,体をひっくりかえしておいておくと「ペチッ」と音をたててジャンプし,体をもとにもどします。 |

|

発見日 H20年5月20日

発見者 3年1組 女子5名

アゲハチョウの幼虫です。最初は,黒っぽい色ですが大きくなると緑色になります。手でさわろうとすると,頭の上から黄色い角をだしておどかします。また,この角からくさいにおいをだして敵(てき)から身をまもります。 |

|

|

|

|

|

|

|

ちゅうい!! チャドクガ(幼虫)

(ガのなかま) |

|

ウスバツバメガ(幼虫)

(ガのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年5月20日

発見者 奥田校長先生

ガのなかまです。春と秋に大発生します。体に毒針があり,直接(ちよくせつ)さわると,ヒリヒリしたいたみと強いかゆみがでてきます。「ガ(成虫)」をさわっても同じです。

ぜったいさわらないようにしましょう。 |

|

発見日 H20年5月20日

発見者 1年3組 男子2名

ガので,サクラの葉などを食べます。幼虫はさわってもだいじょうぶですが,体から体液(しる)を出して,びっくりさせます。大人になるとはねがツバメのような形かたちをしていることからこの名前がつきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

オスグロハバチ(メス)

(ハチのなかま) |

|

ハイイロヤハズカミキリ

(カミキリムシのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年5月16日

発見者 4年1組 男子2名

ハチのなかまです。メスは,胸と腹がオレンジ色ですが,オスは体全体が黒色です。幼虫はスギナの葉を食べます。

手で触ってもさされることはありません。 |

|

発見日 H20年5月16日

発見者 4年1組 男子1名

カミキリムシのなかまです。かれた竹にたまごをうみます。体の色が灰色で,背中の2つのコブが,弓(ゆみ)を弦(げん)にかけるところ(ヤハズといいます)に,にていることからこの名前がつきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

ナミテントウ(幼虫)

(テントウムシのなかま) |

|

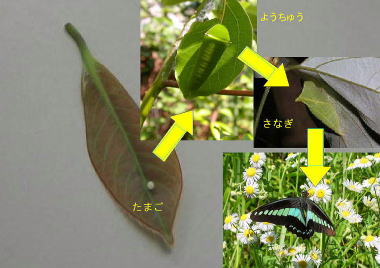

アオスジアゲハ(たまご)

(チョウのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年5月12日

発見者 ことばの教室 4年男子1名

テントウムシのなかまです。写真は幼虫です。幼虫も成虫(おとな)もアブラムシを食べます。幼虫は1日に50ぴきぐらいアブラムシを食べるそうです。 |

|

発見日 H20年5月12日

発見者 5年 男子2名

チョウのなかまです。チョウになるとはねに青いスジがあるのでこの名前がつきました。すばやく飛ぶのでつかまえにくいチョウです。幼虫はクスノキの葉を食べて大きくなります。 |

|

|

|

|

|

|

|

アゲハチョウ(幼虫)

(チョウのなかま) |

|

ツマグロヒョウモン(さなぎ)

(チョウのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年5月7日

発見者 なかよし学級 1年男子1名

チョウのなかまです。体の色や形から「鳥のふん」に見えます。こうすることで,鳥や虫に見つかりにくくしています。大きくなると緑色になりますが,今度は葉っぱの色に見せかけて見つかりにくくしています。 |

|

発見日 H20年5月14日

発見者 3年1組 男子3名

チョウのなかまです。さなぎになると動けないために,とげのようなものや,ぴかぴか光るつぶのようなもので,鳥や虫に食べられないように工夫しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

シオカラトンボ (メス)

(トンボのなかま) |

|

ツマグロヒョウモン(幼虫)

(チョウのなかま) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

発見日 H20年4月24日

発見者 1年3組 男子1名

トンボのなかまです。オスの体は青色ですが,メスは「むぎわらぼうし」のような色をしているので,「ムギワラトンボ」ともよばれています。5月ごろからよく見られます。 |

|

発見日 H20年4月30日

発見者 1年3組 男子5名 女子11名

「ガ」の幼虫に見えますが,チョウのなかまです。チョウになるとはねのもようが動物どうぶつの「ヒョウ」ににていることからこの名前がつきました。パンジーやビオラによくいます。 |

|

|

|

|

|

|

|

| Copyright (C) 2008 Municipal Inokuchidai Elementary School in Hiroshima.

All Rights Reserved. |